El 9 de enero de 1972, el presidente Misael Pastrana Borrero y varios congresistas de los partidos Liberal y Conservador, se reunieron en Chicoral, un corregimiento del Espinal, Tolima, para acordar unas reformas a la Ley 135 de 1961, conocida como la Ley de Reforma Social Agraria, que buscaba mejorar la distribución de la tierra y evitar que escalara el conflicto con los campesinos.

Como resultado de esa reunión, conocida como el Pacto de Chicoral, se eliminó la expropiación del latifundio improductivo y se priorizó la explotación empresarial por encima del desarrollo campesino. Desde entonces, dicen los expertos, Colombia no ha podido superar el problema de la tierra y la violencia se ha exacerbado.

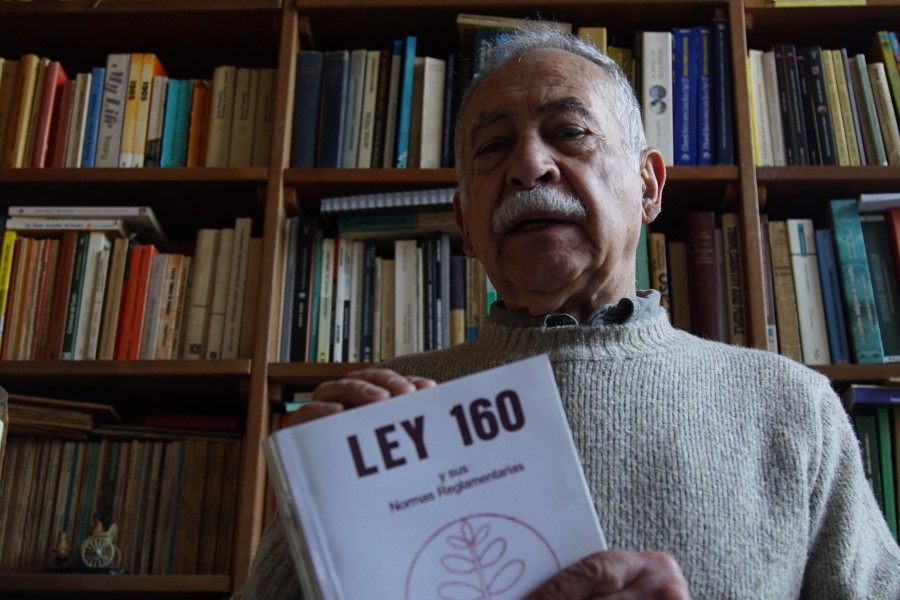

A propósito de la visita del presidente Gustavo Petro a Chicoral para firmar un

Pacto por la Tierra y por la Vida el 21 y 22 de febrero, hablamos con Darío Fajardo Montaña, antropólogo, profesor de la Universidad Externado de Colombia, quien ha investigado el tema de tierras en Colombia, para entender las implicaciones del Pacto de Chicoral en el país.

Puede interesarle: Declaración de Fusagasugá: el campesinado, pilar en la conservación de la biodiversidad y la vida

¿Qué pasó en Chicoral? ¿Por qué el Pacto de Chicoral es tan simbólico para la historia del país?

El Pacto de Chicoral es una respuesta de las élites, fundamentalmente de las élites agrarias, pero no únicamente de las élites agrarias, a la Ley 135 de 1961.

¿Por qué esa ley 135 de 1961, también conocida como la Ley de Reforma Social Agraria, fue tan importante en su momento?

La Ley 135 de 1961 fue impulsada por algunos sectores modernizantes de las clases dirigentes en Colombia y por los Estados Unidos. Nació en medio de la llamada Alianza para el Progreso, en un momento en el que había mucha preocupación en Estados Unidos de que el conflicto armado en Colombia tuviera una proyección mucho más amplia en América Latina.

Hay que situarse en contexto: los años cincuenta se habían iniciado con la Revolución boliviana, que tuvo el componente de una reforma agraria bastante importante. Continuaron con la expropiación de las tierras de la United Fruit Company por parte del gobierno guatemalteco, presidido por el coronel Jacobo Arbel, en 1954. Y terminaron con la Revolución cubana.

Esa explosión alertó mucho a los sectores de élite norteamericanos. A ellos les preocupaba que los movimientos sociales y los movimientos armados en Colombia estuvieran muy articulados con las condiciones de tenencia de la tierra, y entonces impulsaron esa ley de reforma agraria con la que también estuvieron de acuerdo algunos sectores modernizantes del país.

¿Y qué implicaciones tenía esa reforma agraria?

El apoyo de Estados Unidos para impulsar su aplicación, porque en realidad era una ley tenue, una ley suave. Uno de los grandes especialistas en temas agrarios, Antonio García, califica esta ley de marginal. Es decir, desde el principio es muy claro que el alcance es muy regular y pequeño. Algo muy al tenor de lo que las élites agrarias hubieran podido aguantar, pero ni siquiera eso aguantaron.

Y entonces, en 1972, nace el Pacto de Chicoral que, usted decía, fue la respuesta de esas élites colombianas a la reforma…

El Pacto de Chicoral es un encuentro de las élites agrarias, fundamentalmente sectores terratenientes, sectores vinculados con la agroexportación, pero también sectores de los dos partidos tradicionales e inclusive de la jerarquía eclesiástica.

Ellos se reúnen en Chicoral, un balneario del Tolima, y toman una decisión tajante: en Colombia no se va a hacer reforma agraria. En lugar de eso, impulsan una serie de cuatro leyes que aunque presentan como la respuesta al problema agrario, fundamentalmente son talanqueras a la ley 135 de 1961.

Luego de eso, vino todo un proceso de agudización de las luchas agrarias.

¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo del Pacto de Chicoral para Colombia?

El problema de la tenencia de la tierra y del uso de la tierra sigue siendo un freno al desarrollo económico, social y cultural del país. Estamos todavía sujetos, sin modificación, al régimen agrario que se estableció a partir de la formación del Estado en Colombia. No ha habido modificaciones.

Es cierto que hubo un intento, con la Ley 200 de 1936 (impulsada por Alfonso López Pumarejo), pero eso no alcanzó a ser una reforma agraria. Más aún, a finales de los años cuarenta hubo una respuesta muy fuerte y brutal de las élites frente al avance que habían tenido algunos sectores del movimiento campesino, sectores digamos medianos, por esa ley: La Violencia.

La Violencia tuvo su expresión más dura con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, pero estuvo rodeada de toda una serie de asesinatos de campesinos liberales y de lo que fue la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, un partido que había sido impulsado por Gaitán.

“El campesinado es una población con una presencia muy importante en Colombia, a pesar de las restricciones tan grandes que ha habido para el desarrollo de su economía”. Foto: Quike Garzón.

Y el Pacto de Chicoral ha mantenido ese freno…

Claro, el Pacto de Chicoral ha imposibilitado que la sociedad colombiana avance en un sentido de progreso, que no es revolucionario ni mucho menos, para responder a las transformaciones que se han requerido por los movimientos de población, por la inversión externa, etcétera.

Todos estos elementos, de una u otra manera, obligaban al país a hacer una modificación de fondo en el régimen de la tenencia y del uso de la tierra.

¿Por qué habla también de la utilización y no solo de la tenencia de la tierra?

Porque en el país también hay una subutilización dramática de los suelos. Basta con decir, por ejemplo, que una proporción muy grande de las tierras con potencial agrícola están dedicadas a la ganadería extensiva.

Y ambas cosas, una propiedad concentrada y la subutilización, lo que hacen es empujar al campesinado a los bordes de la frontera agraria. Digamos que esa colonización que se desarrolla de tiempo atrás, pero en particular de los años sesenta en adelante, está motivada por todo eso.

¿Qué papel juega el narcotráfico en todo este problema de la tierra?

Es muy dramático que precisamente para los años setenta se implante en Colombia una articulación con la economía internacional del narcotráfico. Podemos decir que violencia y narcotráfico son el marco que impide un desarrollo normal de nuestra agricultura y, con eso, de una modernización del país.

Puede interesarle también: ¡Histórico!, el campesinado es reconocido como sujeto de derechos y especial protección en Colombia

Nosotros, desde el Ministerio de las Culturas, estamos trabajando en la formulación de una Política Pública de Cultura Campesina. Con todo ese contexto que usted nos ha dado, y teniendo en cuenta estos asuntos estructurales, ¿qué cultura campesina cree que tenemos hoy?

El campesinado es una población con una presencia muy importante en Colombia, a pesar de las restricciones tan grandes que ha habido para el desarrollo de su economía. También es un sector muy heterogéneo de la sociedad. De manera muy parecida a otros países de América Latina, nosotros tenemos varios componentes étnicos: una población originaria, que es la población indígena; una población negra, resultado de la esclavización de millones de africanos, y una comunidad mestiza.

La cultura campesina es el resultado de esas mezclas culturales, étnicas y geográficas. Un campesinado multiétnico, con diversas manifestaciones de carácter cultural e histórico, pero también un campesinado de resistencia. Un campesinado que dice aquí estamos, aquí nos quedamos y así interlocutamos con el Estado y con la sociedad colombiana.